今回はこのイベント!ドラムヘッドの勉強会の事後レポートをします!

ドラムヘッド勉強会の講師は瀬楽ドラムガレージ店長兼ドラムショップAPOLLO代表の清水規夫さんです。

凄腕ドラムテックでもある清水さんに講師をしていただき、勉強会を行いました。

ドラムヘッドの種類が違うと厚さも音も違う!

ドラムヘッドにはたくさんの種類があります。その違いでヘッドが鳴らす音の特性が変わります。

ダブルフィルムのヘッドは振動を打ち消し合う

例えばパワーストローク4を例にとった話。

「パワーストロークなど、ダブルフィルムのヘッド。これらは2枚のヘッドを密着させているため、2枚が振動を打ち消し合う性質がある。2枚のフィルムがゆるく張ってあればそれなりに鳴ってくれるけど、キツくしていくと急に振動を打ち消す力が強くなる。

なので、ゆるく張ったところだとちょうどよく響き合うポイントを作りやすくて、ピッチを上げていくとかなりミュートが強くかかるから音作りの難易度があがりやすい。」

ダブルフィルムが振動を打ち消し合う!こんなこと考えたこともありませんでした…。

見た目が同じでも材質が違うドラムヘッドがある

みなさん、次の2つのヘッドの違い、説明できますか…?この下の2つ、型番の末尾が違う以外に見た目の違いはないんです。

この2つのドラムヘッド、実はコーティング前のフィルムの種類が別物なんです!

- 114BA-00=下地がクリアフィルム(マイラーフィルム)

- 114BA-JP=下地がスムースホワイト(メリネックスフィルム)

上級者の方が「00」を探したり「JP」を探したりしていることがあるのは、そもそも別の下地のヘッドだから、なんですね…。ちなみに、下地が違うということでやはり音や耐久性に違いが出るとのことでした。

CSで貼られているドットをミュートとして捉える

CSと呼ばれるドラムヘッドも有名ですね。

これについて、「ドットが貼ってあるから、そこが固くなってアタックが強調される」という理解をしている方、多いのではないでしょうか。もちろん私もそうですw

ですが、これを「ミュートとしてとらえる」ということを今回教えていただきました。

言われてみればごもっともな話です。ヘッドの中央に何かを貼るわけです。普段のガムテープミュートなんて、ヘッドの端に貼って余韻をミュートします。それに対して打面のど真ん中に貼るわけなので、ミュート効果は大きいわけです。

まれにタムのボトムヘッドにCSが張ってあるのはこのためだそうです。「適度に余韻を消したいときに使われる」とのことです。

サウンドメイクも大事だけど、「音の鳴らし方」も大事

そもそも論ではありますが、サウンドメイクも大事だけど「自分がどう鳴らせばどういう音が出るか、をコントロールできることも大事」ということを教えていただきました。

「音は振動だから、何を叩くか、何で叩くか、はたまたどんな角度で叩くのか、どう握って叩くのか、たくさんの要素で音が変わる。それをしっかり検証して自分のどういう叩き方でどういう音が出るかを把握しておく。そしてそれをコントロールする。

これができるから、メッチャうまい人たちはスネアの試奏一つとっても、サウンドメイクする前に叩き方で音をコントロールしちゃう。それで補えない部分だけちょっとサウンドメイクする感じ。きちんと音をコントロールできる、ということもメッチャ大事。」

めっちゃ刺さる内容でしたw

サウンドメイクと同様に、日々の練習や録音での確認、大事ですね!

ヘッド交換の目安はヘッドを緩めたときの状態で判断!

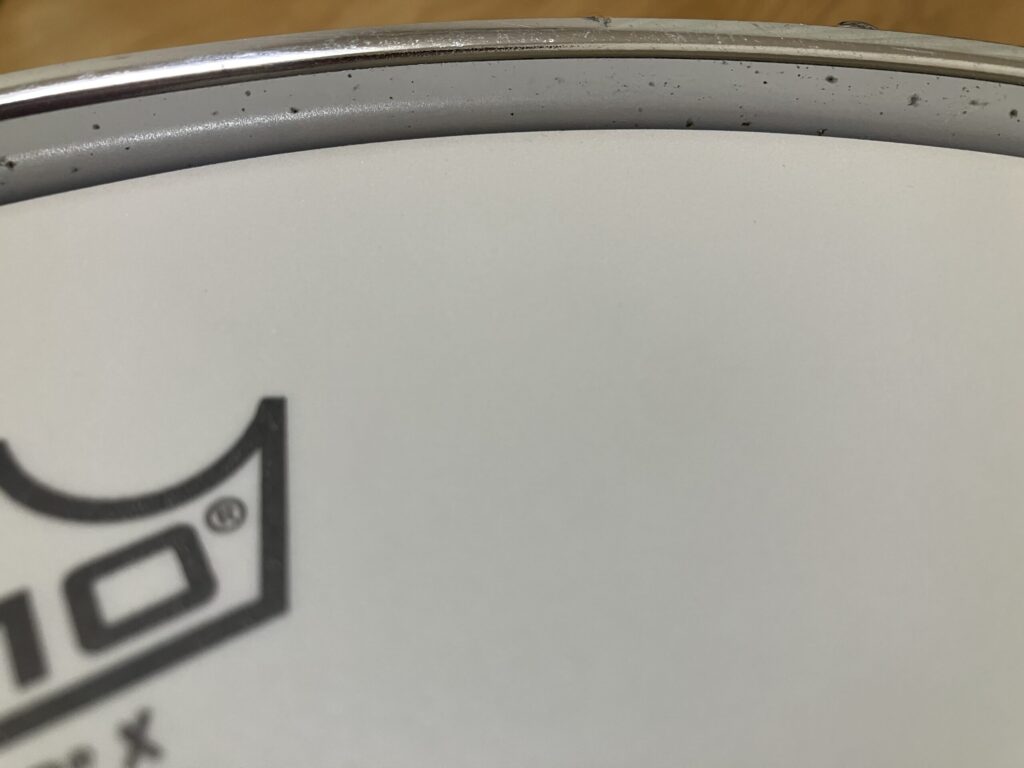

ヘッド交換の目安について、「ヘッドを緩めたときの状態で確認する」という方法を教えていただきました。

打面ヘッドはたわんでいる箇所が目立ったら交換

「コーティングの剥げているところが目立ってきたら交換」というのもよく言われる基準です。加えて今回教えていただいたもう一つが、「打面ヘッドがたわんでいる箇所が目立ったら交換」という判断の仕方です。

打面ヘッドは、スティックで直接叩くため、叩いた部が少しずつ凹んでいきます。私達はそれに目視では気づかず、凹んだ部分をチューニングしながら無意識に伸ばしていきます。

結果、よく叩く箇所は無理に引き伸ばされたようなかたちになり、チューニングを緩めたときにわずかですがだるんとたわむようなカタチになります。これが目立ったら交換です。

裏面ヘッドは「エクボ」が目立ったら交換

直接叩かない裏面はどういう判断をしたら良いでしょうか。これは2つ判断基準を教えていただきました。

- 打面を2、3回換えたら交換。

- ヘッドをゆるめたときに、「エクボ」のような凹みが目立ったら交換。

1点目は分かりやすいですね。2点目の「エクボ」とはなんでしょう?

これ、実は気付かない内にスネアスタンドのアームの先端が裏面ヘッドに当たってできたダメージ跡です。私達は裏面を比較的強く張ることが多いので気づきませんが、テンションをゆるめると、そのダメージが「エクボ」のような凹みとなって現れます。

「エクボ」が目立つ状態なら要交換です。

チューニングの基本「答えを自分でもっておき、そこに近づける」

勉強会の後半、質疑応答のコーナーでは、やはり全ドラマーが悩む「チューニング」について質問がとびました。

「チューニングってどうやったらいいですか?」

これに対しての回答は以下でした。

「自分の中で『こういう音にしたい!』という正解をまずもっておく。そこに近づけるイメージで音作りをしていく。均等に張ったら絶対の正解、かというとそうでもない。打面は叩いた分だけ伸びたりして、場所や状況で張力は変わっているはずだからw

理想の音に近づける『サウンドメイク』というイメージを持っておくとよい。よく聞くことが大事。」

とのことでした。

次回はスティック勉強会(予定)!!

今回かなり一部の抜粋にとどめてレポートしてあります。なにぶん言語化が難しい内容が多くて…。その他の詳細な部分について知りたい方は、また次回以降直接参加していただく、ということで!w

次回はスティックについての勉強会も計画しております。その他「こんな内容のイベントしてほしい!」等ご要望がございましたらぜひご連絡ください。

コメント